Mars : la planète rouge se pare de vert durant la nuit

Sur la planète Mars, il y a des lumières qui dansent dans la nuit, un peu comme les aurores boréales sur Terre. On peut aujourd’hui les observer dans différentes couleurs, depuis l’orbite ou à la surface de la planète rouge… et vert, donc.

Mars, la planète rouge, n’est finalement pas uniquement rouge.

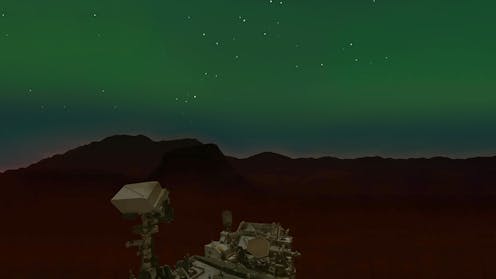

Durant la nuit, la planète se pare de lumières vertes, certaines semblables aux aurores boréales ou australes se produisant sur Terre. Ces lueurs sont si intenses qu’elles pourraient être observées à l’œil nu par de futurs astronautes en orbite ou à la surface de Mars. Mais outre les aurores, les astronautes pourront également voir un autre phénomène lumineux nocturne appelé « nightglow », ce que l’on pourrait traduire par « lueur nocturne ».

Aurores et lueurs nocturnes martiennes étaient bien connues dans l’ultraviolet et l’infrarouge, principalement grâce aux missions Mars Express (depuis 2003) et MAVEN (depuis 2013). Mais c’est depuis 2023 seulement que nous avons pu les détecter dans le domaine du visible, grâce à la mission ExoMars de l’Agence spatiale européenne (ESA) et aux observations du rover Perseverance de la NASA.

Ces observations ouvrent la voie à de futures études avec des instruments conçus dans le domaine de visible, plus simples, plus légers et moins onéreux que ceux conçus pour observer les ultraviolets. En particulier, le nightglow doit nous apprendre davantage sur la dynamique et de la composition de l’atmosphère martienne ; tandis que les aurores nous renseignent sur les interactions entre le vent solaire et la planète rouge… et vert.

Aurore ou « nightglow » ?

Même si ces deux types d’émission lumineuse, aurore et nightglow, produisent des lueurs dans l’atmosphère, les processus en jeu sont complètement différents.

Les aurores sont le résultat de l’interaction de particules énergétiques venant de l’espace avec les atomes ou molécules de l’atmosphère neutre de la planète, par exemple l’azote ou l’oxygène sur Terre, et le CO2 sur Mars. Sur Terre, les aurores se forment près des pôles, car c’est là que convergent les lignes du champ magnétique terrestre que suivent les électrons du vent solaire.

Mais sur Mars, la réalité est bien plus complexe, car le noyau de la planète Mars ne génère pas de champ magnétique comme celui de la planète Terre. C’est d’ailleurs pour cette raison que la communauté scientifique ne s’attendait pas à trouver d’aurores dans l’atmosphère martienne, jusqu’à la découverte d’émissions aurorales ultraviolettes, en 2005, avec l’instrument SPICAM de Mars Express (ESA).

À lire aussi : D’où viennent les aurores boréales, et pourquoi sont-elles si différentes sur Jupiter?

Le nightglow se forme différemment, par une suite de réactions « photochimiques ». Du côté de la planète où il fait jour, les molécules naturellement présentes dans l’atmosphère sont dissociées par les photons émis par le Soleil. Par exemple, les photons peuvent casser une molécule de CO2 en atomes de carbone et d’oxygène. Les atomes nouvellement créés sont transportés par la circulation atmosphérique provoquée par une différence de température, vers le côté nuit, où il fait beaucoup plus froid. Les atomes se recombinent alors pour reformer une molécule. La molécule se trouve cette fois dans un état excité : elle va émettre de la lumière à une longueur d’onde caractéristique en revenant à son état fondamental. C’est cette émission que l’on appelle nightglow.

Les sources de ces émissions lumineuses (aurores et nightglow) étant différentes, elles nous permettent d’étudier différents paramètres de l’atmosphère, à différents endroits et différentes altitudes de l’atmosphère.

Les aurores de Mars vues depuis l’orbite

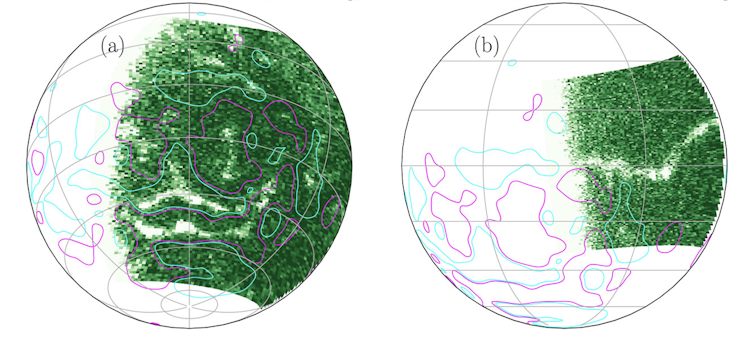

Grâce à l’instrument SPICAM de Mars Express, notre équipe a pu observer une vingtaine d’aurores sur Mars. Toutes se situaient aux endroits où le champ magnétique résiduel piégé dans la roche à la surface de Mars est le plus fort – une région s’étend principalement dans l’hémisphère Sud, entre 120° et 250° de longitude.

À cet endroit, les lignes de champ magnétique forment des arcs qui agissent comme des boucliers contre les particules énergétiques, un peu comme un mini champ magnétique terrestre.

Entre deux arcades, les lignes de champ sont ouvertes et forment des sortes de canyons, dans lesquels les électrons venant du vent solaire se précipitent et interagissent avec les atomes et molécules neutres de l’atmosphère, principalement dioxyde de carbone et oxygène. Ces atomes et molécules se retrouvent alors dans un état excité instable et, lorsqu’ils se désexcitent pour retrouver dans leur état fondamental, émettent des photons à des longueurs d’onde bien caractéristiques. C’est ainsi que l’on trouvera principalement des émissions de monoxyde de carbone (CO), dioxyde de carbone ionisé (CO2+) et oxygène (O) dans l’ultraviolet et des émissions d’oxygène dans l’ultraviolet lointain. Ces émissions se produisent à environ 135 kilomètres d’altitude.

Depuis 2013, grâce aux instruments IUVS de la mission MAVEN de la NASA et EMUS à bord d’Emirates Mars Mission bien plus sensibles que SPICAM, nous sommes constamment surpris !

En effet, nous savons désormais que des émissions aurorales se produisent également en dehors de la zone de fort champ magnétique résiduel. Elles sont moins intenses, mais beaucoup plus fréquentes dans l’hémisphère Nord, par exemple.

D’autres types d’aurores ont également été observés : des aurores sinueuses, avec une forme de serpent dont la longueur peut couvrir tout un hémisphère en se déplaçant très rapidement, ou encore des aurores diffuses qui peuvent recouvrir toute la face nocturne de la planète ! Ces aurores diffuses se produisent plus bas en altitude, à environ 60 kilomètres à 80 kilomètres. Elles se produisent assez rarement car elles nécessitent la présence d’évènements SEP (pour Solar Energetic Particle) durant lesquels les particules émises par le Soleil, principalement des protons, se retrouvent fortement accélérées.

Aurores et activité solaire sont donc intimement liées. Les aurores martiennes peuvent avoir, comme sur Terre, des endroits de formation privilégiés, mais sont globalement très variables et assez difficilement prévisibles.

Observer des aurores depuis la surface de Mars

Nous savons que l’une des émissions aurorales précédemment observées dans l’UV (les atomes d’oxygène excités émettant à 297 nanomètres) possède une contrepartie dans le domaine du visible – il s’agit de la raie de l’oxygène à 557 nanomètres, qui donne sa couleur verte aux aurores terrestres. Cette composante devrait également être observable dans l’atmosphère martienne.

Et c’est l’exploit qu’a réalisé l’équipe du rover Perseverance en détectant la première aurore visible dans le ciel martien en mars 2024. L’équipe a guetté l’apparition d’évènements SEP au niveau du Soleil pour commander à distance au rover d’observer le ciel durant les nuits correspondantes. Une stratégie fructueuse, puisque l’émission à 557 nanomètres a été détectée par le spectromètre de Perseverance ! C’est donc la première fois qu’une image d’une aurore a été prise depuis le sol d’une planète autre que celui de la Terre.

L’intensité de cet évènement aurait probablement été trop faible pour pouvoir être perceptible par un œil humain, mais d’autres aurores, plus intenses, pourraient tout à fait être détectées à l’œil nu par de futurs astronautes à la surface ou en orbite autour de Mars.

Le « nightglow » de Mars serait visible par de futurs astronautes

Dans le cas de Mars, les photons émis par le Soleil interagissent avec les molécules de CO2 majoritairement présentes dans l’atmosphère martienne (~96 %), principalement au niveau du pôle d’été, éclairé et échauffé par le Soleil.

Les molécules de CO2 sont alors dissociées et les atomes d’oxygène sont transportés vers le pôle d’hiver plongé dans la nuit et le froid, par ce que l’on appelle la circulation été-hiver. Là, les atomes d’oxygène se recombinent pour former une molécule de O2 dans un état excité, qui émet alors une émission lumineuse à une longueur d’onde caractéristique en retournant à son état fondamental. C’est cette émission, que l’on observe dans la nuit polaire martienne d’hiver, que l’on appelle nightglow.

Ce nightglow a d’abord été observé dans l’infrarouge, à 1,27 micromètre, à partir de l’orbite martienne, par la mission MRO (pour Mars Reconnaissance Orbiter), lancée en 2005, par la NASA.

Mais c’est en 2023 que cette émission de l’oxygène a été observée pour la toute première fois dans le domaine du visible, à environ 50 kilomètres d’altitude. Contrairement aux aurores, variables et difficilement prévisibles, le nightglow est très homogène dans le temps et dans l’espace.

De plus, son intensité est telle que de futurs astronautes n’auraient aucune difficulté à observer un ciel vert au-dessus du pôle d’hiver lors d’une belle nuit étoilée.

Les futures missions

Grâce à ces avancées majeures dans le domaine du visible, nous savons désormais qu’il nous est possible de continuer d’étudier l’atmosphère de Mars en utilisant des instruments plus simples, plus légers et moins onéreux en utilisant le domaine visible plutôt que celui de l’ultraviolet.

C’est ce que nous voulons faire avec la caméra aurorale M-AC à bord de M-MATISSE, une mission que nous avons proposée à l’Agence spatiale européenne (ESA) et qui est actuellement en phase de sélection. Deux orbiteurs emporteraient à leur bord différents instruments pour analyser l’environnement de Mars, ainsi qu’une caméra avec un filtre pour observer les émissions vertes autour de 557 nanomètres.

Grâce à M-AC, nous pourrions photographier et prendre des vidéos des aurores martiennes avec une résolution et une sensibilité jamais atteintes auparavant. Si elle est acceptée par l’ESA, cette mission devrait être lancée en 2037 en direction de la planète rouge… et vert !

Informacion mbi burimin dhe përkthimin

Ky artikull është përkthyer automatikisht në shqip duke përdorur teknologjinë e avancuar të inteligjencës artificiale.

Burimi origjinal: theconversation.com